日 時:平成28年12月22日(木)16:00~17:00 会 場:滋賀大学 彦根キャンパス セミナー室1(大) 演 題:『Current Account Dynamics and Sticky Information-経常収支の動学的変化と硬直的な情報-』 |

【講演題名】

【講師紹介】

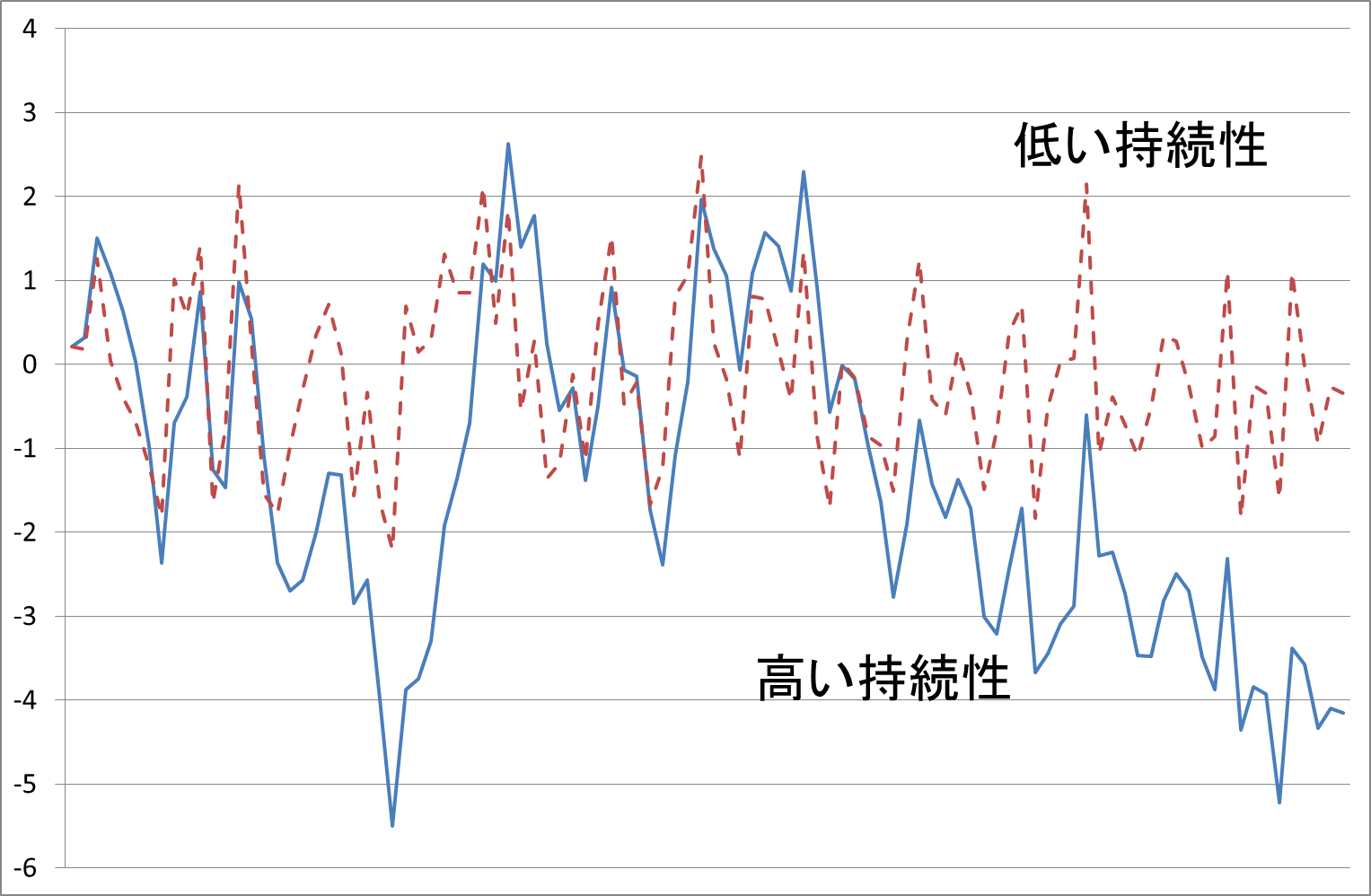

(注)実線の持続性の係数は0.95、破線の持続性の係数は0.2。攪乱項は標準正規分布から生成。

(注)実線の持続性の係数は0.95、破線の持続性の係数は0.2。攪乱項は標準正規分布から生成。

【講演キーワード: 持続性(persistence)の解説】

これは、今期(t)のyは、一期前のyの値に一定の係数(ρ、ローと読む)をかけたものと、ランダムな値を生じさせる攪乱項(ε、イプシロンと読む)から決定されることを示している。ちなみに、上記の式のように一期前のyの値だけから影響を受けるものをAR(1)モデル、さらに二期前のyの値からも影響を受けるような場合はAR(2)モデルと呼ばれる。 上記の図は、攪乱項に関しては同じデータを用いているが、実線の方はρの係数が0.95と持続性が高く、破線の方はρの係数が0.2と持続性が低い例を示している。

【講演概要】

しかし、マクロ経済学の一般的な理論モデルからは、経常収支と経済成長率の持続性は同じであることが導かれる。すなわち、経常収支の持続性が0.8ぐらいと高ければ、その国の経済成長率の持続性も0.8ぐらいと高くないといけない。しかし、前述のデータのけいそくによるとそのようにはなっていない。すなわち、理論モデルから得られる結論と、実際のデータの数値とに矛盾が生じていることになる。

新谷氏らは、この矛盾を解決する方法として、マクロ経済の理論モデルに一つの要因を組みことにした。それが「情報の硬直性(粘着性)」である。この言葉は2002年に生み出された専門用語であるため、あまり聞きなれないかもしれないが、「価格の硬直性」や「賃金の硬直性」という言葉は経済学部の講義で聞かれたことがある方も多いのではなかろうか。価格の硬直性では、全ての企業が同時に価格変更を行うのではなく、一部の企業がランダムな順番で価格変更をしていくようなモデルや、価格変更に費用がかかると考えるメニューコストのようなモデルがある。今回の「情報の硬直性」モデルでは、一部の個人がランダムに情報をアップデートしていくことを想定している。ちなみにこの「情報の硬直性」を最初に考えたのは、日本でも多く用いられているマクロ経済学のテキストの著者として知られているHarvard大学のGregory Mankiwである。

具体的に説明すると、例えば、将来の米国の景気が上昇する情報がもたらされたとしても、一部の米国民しかこの情報を認識していないか、もしくは情報を自分の行動に反映させていないことを考えている。このことがどのような影響をもたらすのであろうか。実は、新しい情報を得た米国民は、将来の景気上昇を見越して現在の消費を拡大するが、情報のアップデートをしていない米国民は従来と同じだけの消費を行うことになる。このズレが経常収支の調整を遅らせ、持続性を高めるのである。最後に、新谷氏らはシミュレーションを行い、日本や米国の場合では、一年単位で3割から4割程度の国民だけが情報を反映させるような行動を取ると、現実の経済成長率と経常収支の持続性のズレの関係を正確に捉えることができることを示した。

(文責 ファイナンス学科教授 吉田裕司)

滋賀大学経済学部リスク研究センター TEL:0749-27-1404 FAX:0749-27-1189

E-mail: までお願いします。