大学や研究機関で「科研費」(KAKENHI)により行われている最先端の研究成果に、小学5・6年生、中学生、高校生の皆さんが、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラムです。

2022.9. 写真集が公開されました!(画像をクリックしてください)

撮影:深堀瑞穂(FUKAHORI mizuho)

開催報告

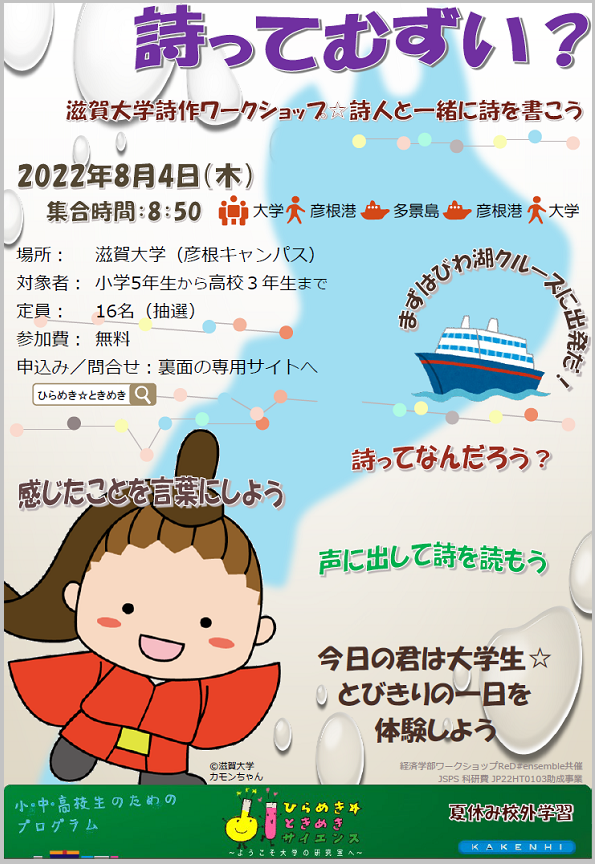

本ワークショップは、日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス」のプログラム「詩ってむずい? ~詩人と一緒に詩を書いて朗読会をひらいてみよう~」との共催で、詩人の川口晴美氏、長田典子氏、田中庸介氏、思潮社編集者の藤井一乃氏、ステージ写真家の深堀瑞穂氏、菊地利奈(本学教授)の6名を講師として、小学校5年生から高校3年生までの12名の受講生を対象に実施された。むずかしいと思われがちな現代詩に親しみを抱いてもらうことを目標に、朝9時から5時まで、まる一日をつかい、「詩とはなにか」、体験を通して学んだ。

教科書上の活字でしか存在をしらなかった詩人が目の前にいることで、子どもたちは興味津々。真面目に講義を聞き、ノートをとり、しっかりインストラクションを理解した上で、多景島へ吟行した。「旅先でスマホで写真を撮るように、今日はことばを書き留める」という課題に、子どもたちは船上でも、島でも、目を見張り、耳をすませ、琵琶湖上を吹く強風に飛ばされないようページをしっかりと押さえながら、単語や文章、絵や数字でノートを埋めていった。

昼食後におこなった詩人の朗読会では、作風も、朗読の仕方もそれぞれに異なる詩人の圧倒的なパフォーマンスが繰り広げられた。驚きに心を奪われた子どもたちの姿は、これまで私が見てきた世界各国のどの朗読会の観客よりも印象的だった。大学とは、際限なくひろがる新世界を若い世代に見せ、好奇心と向学心を刺激する場であるべきことを、痛感した。

午後には、ヘレン・ケラーが講演した国登録有形文化財である本学の講堂を見学。その後、小学生・中学生・高校生の各グループに分かれ、詩人の指導のもと、受講生は詩作に励んだ。詩の朗読会では、琵琶湖と島で各自が見つけた風景、感じたこと、考えたこと、発見したこと、気がついたこと等、独自のことばで表現された一行一行が、それぞれの身体と声を通じて、聴衆に伝えられた。中学生の部では、6人の受講生と講師、合計7人で計13連、52行からなる連詩を作成。息の合ったパフォーマンスを展開した。高校生を担当した川口晴美氏は、「先生にも書いてほしい」という受講生からの依頼に応えて書いた詩を朗読。受講生への返歌ならぬ返詩となり、会を締めくくった。

「こんなに短時間で詩を書いたのははじめて」と川口氏が述べたように、体験したことをすぐにことばにまとめるのはプロの詩人でも至難の業。盛りだくさんのプログラムに、受講生ひとりひとりが真剣な眼差しで取り組んでくれたことが、なによりも印象深かった。際限ない可能性を秘めた言語表現の世界に挑戦した本ワークショップでの体験が、受講生ひとりひとりにとって、ことばを見つけ、ことばと出合い、ことばと遊び、ことばを通じて新しい世界と新しい自分の発見につながったこと、あるいは、きっと将来つながってゆくことを願ってやまない。

本ワークショップは、受講生はもちろん、受講生の保護者のみなさま、講師のみなさま、学生アルバイトの経済学部の学生たち、経済経営研究所をはじめとする本学の多くの事務職員・教員のご協力があって実現した。猛暑の8月に滝のように汗をながしながら、本ワークショップを支えてくださったみなさまに、結びにかえて、心より御礼申し上げます。

(文責:経済学部社会システム学科 教授 菊地利奈)

(写真:深堀瑞穂)

「当日の講義資料」

[フェリーで多景島散策へ]

[フェリーで多景島散策へ]

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047

FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp までお願いします。

★(at)を@に変更して送信してください。