経済学部・吉田裕司教授の参画する研究チームの研究論文 「A Test of Dominant Currency Hypothesis: Evidence From a Non-USD-non-Euro Country」 が、NBER Working Paper第32454号として2月10日に公表されました。

論文リンク先: https://www.nber.org/papers/w33454?utm_campaign=ntwh&utm_medium=email&utm_source=ntwg30

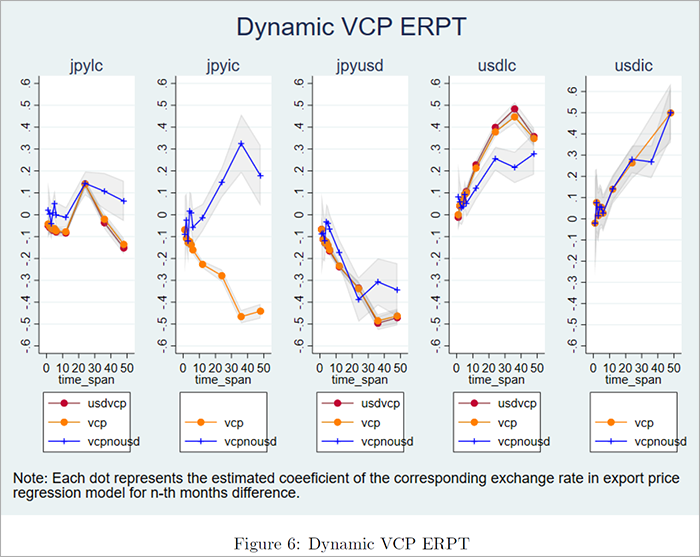

本研究は、その潮流に一石を投じようとする内容です。本当に重要なのは米ドルレート自体ではなく、貿易当事者が選択する「インボイス通貨」の為替レートである、ということを日本の1,000万件を超える税関データを用いて示しました。もちろん、米ドルが「インボイス通貨」として用いられることが多いため、ゴピナート達の結果が得られていることになります。しかし、それを米ドルの優位性からと説明するのか、もしくは「インボイス通貨」の重要性からと説明するのでは政策へのインプリケーションが大きく変わってきます。

本研究は、その潮流に一石を投じようとする内容です。本当に重要なのは米ドルレート自体ではなく、貿易当事者が選択する「インボイス通貨」の為替レートである、ということを日本の1,000万件を超える税関データを用いて示しました。もちろん、米ドルが「インボイス通貨」として用いられることが多いため、ゴピナート達の結果が得られていることになります。しかし、それを米ドルの優位性からと説明するのか、もしくは「インボイス通貨」の重要性からと説明するのでは政策へのインプリケーションが大きく変わってきます。

吉田教授は筆頭著者と責任著者であり、伊藤隆敏・コロンビア大学教授、清水順子・学習院大学教授、佐藤清隆・横浜国立大学教授、吉見太洋・中央大学准教授、吉元宇楽・財総研研究官との共同研究です。

※この研究論文は、SWET(北大2024年8月)国際金融セッションの招聘報告、IMAC(レンヌ大学9月)ワークショップの招聘報告、日本経済学会(福岡大学10月)の企画セッションの招聘報告として発表したものです。

※NBERは、National Bureau of Economic Research (全米経済研究所)であり、主に北米の大学の研究者、およそ1,700名が研究員(research associate)として所属していて、1年間でおよそ1,200本もの研究論文が公表されます。(NBERホームページより)

※この研究は、科研費挑戦的研究(萌芽)「日本貿易企業の個票データを用いた国際経済分析」(22K18527)と滋賀大学学長裁量経費の研究支援を受け、吉田教授が財務省・財務総合政策研究所客員研究官として参画している研究チームの輸出入申告データを分析した研究成果です。