-

講演日時:2025年6月26日(木)16:10-17:40

-

表題:「日本のグリーン消費とグリーン・ウォッシング:韓国との比較」

-

開催様式:対面

-

開催場所:滋賀大学講堂(ラウンジセッションは講堂内多目的ルーム1で行います)

講演概要

日本は諸外国と比べ、グリーン消費が停滞している。

アジア諸国においても、消費者がある程度の所得水準に達すると、オーガニック食品などの消費を拡大する傾向があるが、なぜ日本ではオーガニック食品市場が拡大しないのだろうか。

企業のグリーン・ウォッシング(見せかけの環境配慮行動)と関連付けながら、日本の消費者のグリーン消費について韓国のデータと比較し、検討する。

講演報告

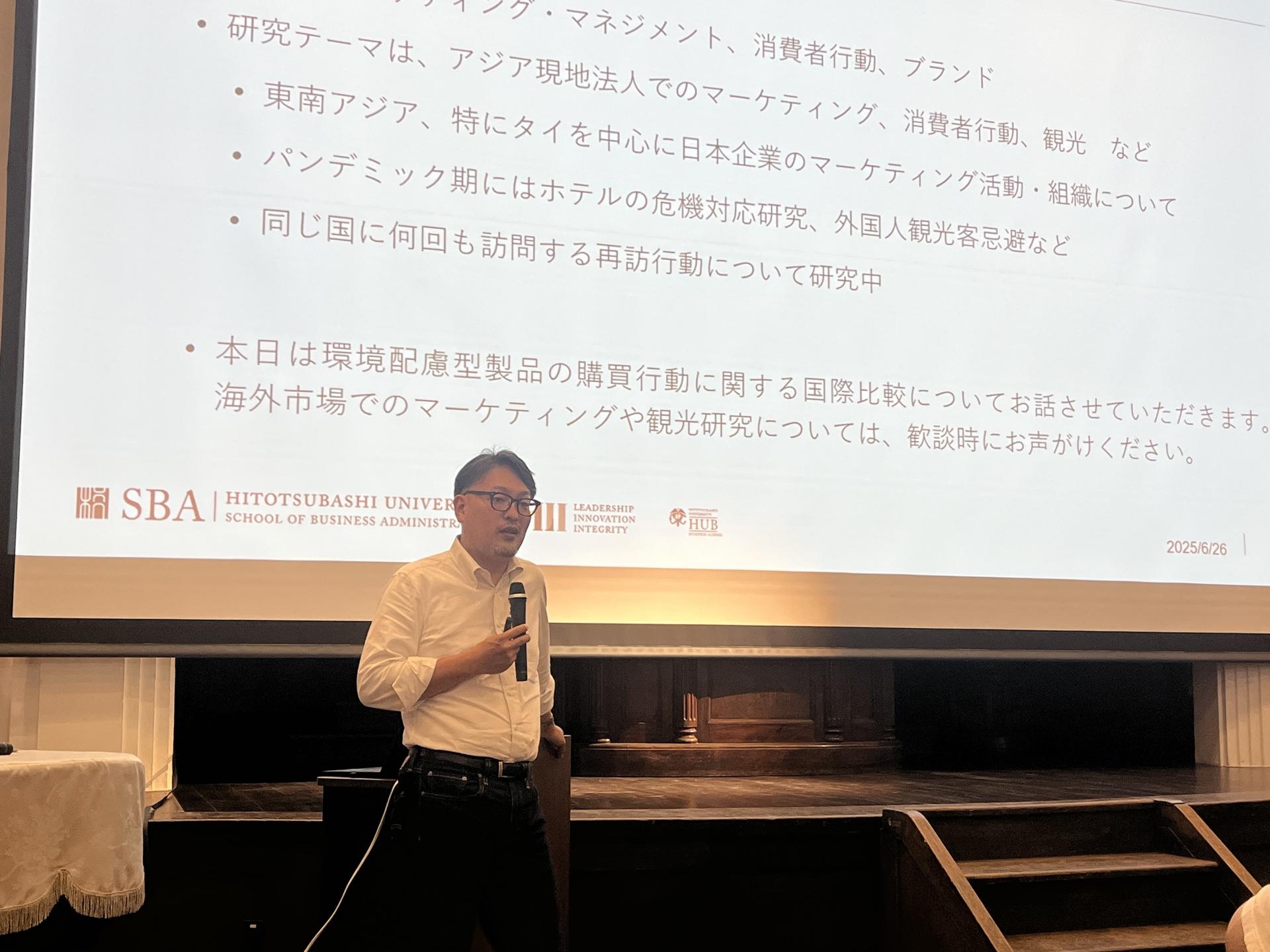

本研究所では、一橋大学経営管理研究科所属の上原渉教授を迎え、『日本のグリーン消費とグリーン・ウォッシング:韓国との比較』と題する先端研究セミナーを実施した。本セミナーでは「内容は先端研究だけど、気軽に研究者に質問・意見交換ができる場」をテーマとし、講演会前後にコーヒーセッションとワインセッションを設けて参加者間の交流を促した。講演前のコーヒーセッションから多数の参加者があり、和やかな雰囲気の中で講演の時間を迎えた。

講演では、まず研究背景について詳細な説明が行われた。世界的な潮流として環境意識の高まりがあり、マーケティングにおいては環境配慮をアピールすることが重要となり、それに伴い環境配慮を装ったグリーン・ウォッシングが問題になっているということが様々なデータとともに解説された。一方、日本においてはグリーン・ウォッシングの傾向が他国と異なり増加傾向にないということが注目に値する現象であると紹介された。

そして、日本におけるグリーン・ウォッシングが頻発しない要因を探るために行った、韓国との比較研究について説明された。研究においては、日本では環境イメージが購買行動に繋がらないため、企業にグリーン・ウォッシングを行う動機が少ないのではないかという仮説を検証している。Theory of Triadic Influenceに基づき、認知的要因、心理的要因、社会的要因が環境情報への信頼を通じて購買意向に影響するモデルを構築し、日韓各500名を対象とした調査をもとにモデルの推定を行った。分析の結果、最も重要な発見は日韓間の市場環境の混乱の影響の差異であった。韓国では環境配慮製品が多すぎて消費者が区別できない状況が環境認証全体への信頼を低下させ、購買意向を下げ、グリーン・ウォッシングへの懸念を強めるメカニズムが機能していることを示された。一方、日本では環境配慮製品市場の混乱がそもそも発生していないため、グリーン・ウォッシングが発生しにくい環境にあることが実証された。しかしながら、日本においては環境訴求が効果的であるにも関わらず市場の混乱が発生せず、企業が環境配慮を押し出す製品の投入に消極的であるのかという新たな疑問が生じることとなったことが報告された。

講演後の質疑応答では、分析結果の解釈に関する質問や、日本と韓国の比較の前提について検討する質問が寄せられ、講師とのさらなる議論が発展した。講演後のワインセッションでも、参加者間で活発な議論が交わされた。本セミナーには本学の学生・大学院生や学外からの参加者など32名が参加し、グリーン・ウォッシングについて深く考察する貴重な機会となった。

(経済学部講師 井上 俊克)

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047 /FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp ★(at)を@に変更して送信してください。