-

講演日時:2025年6月12日(木)16:10-17:40

-

表題:「三陸沿岸域における東日本大震災後の環境変動プロセスと社会・生態システムの応答」

-

講師:藤井豊展 先生(東北大学大学院農学研究科 准教授、東北大学・海洋研究開発機構変動海洋エコシステム高等研究所研究員)

-

開催様式:対面

-

開催場所:士魂商才館3Fセミナー室Ⅰ

講演概要

「自然の恵み豊かな三陸沿岸域の多くの町は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波により大きな被害を受けた。大きく攪乱された海洋生態系の変動過程を把握するためには、非常に多くの生物・物理・社会的データを考慮する必要がある。本セミナーでは、このような多元的データの相互関連性を解析し、整理、可視化することによって、沿岸域における社会・生態システムがどのように自然災害や近年の急激な温暖化を含む環境変動に応答しているのかを概観し、今後の海洋生態系や水産資源の動向に与える影響について考察する。」

講演報告

本研究所では、東北大学大学院農学研究科附属女川フィールドセンターの藤井豊展准教授を迎え、『三陸沿岸域における東北地方太平洋沖地震後の環境変動プロセスと社会・生態システムの応答』と題する先端研究セミナーを実施した。

本セミナーでは「内容は先端研究だけど、気軽に研究者に質問・意見交換ができる場」をテーマとし、講演会前後にコーヒーセッションとワインセッションを設けて参加者間の交流を促した。講演前のコーヒーセッションから多数の参加者があり、和やかな雰囲気の中で講演の時間を迎えた。

講演では、まず沿岸生態系の重要性と温暖化の影響について説明がなされた。日本周辺には多様な沿岸生態系が存在し、海表面積の7.6%にすぎない沿岸海域が全海洋生物生産量の約30%を担っていることが紹介された。そして、地球温暖化による海水温度の変化や海流の変化が生態系に与える影響が説明された。

続いて、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波が三陸沿岸の社会と生態系に与えた甚大な被害について、「東北マリンサイエンス拠点形成事業(TEAMS)」による女川湾での長期モニタリングデータを基に報告した。海底環境では酸化還元電位、全硫化物、化学的酸素要求量の変動が観測され、水質環境では水温・塩分・クロロフィルa濃度・溶存酸素量に変化が見られたことが紹介された。また、震災前後では人間が環境に与える影響も変化したことが示唆される、養殖筏の占有面積や漁獲圧のデータについても紹介された。

そして、これらのモニタリング結果の分析から得た興味深い知見が紹介された。動物プランクトンの群集構造のクラスタリング分析においては、震災5年後の2016年頃から群集構造が大きく変化していることが報告された。また、マクロベントスの群集構造においても2016年ごろから大きく変化していることが報告された。そして、これらの生物の群集構造と養殖筏からの距離が相関している分析結果が示され、沿岸の漁業活動の回復により生態系が変化していることが示唆された。

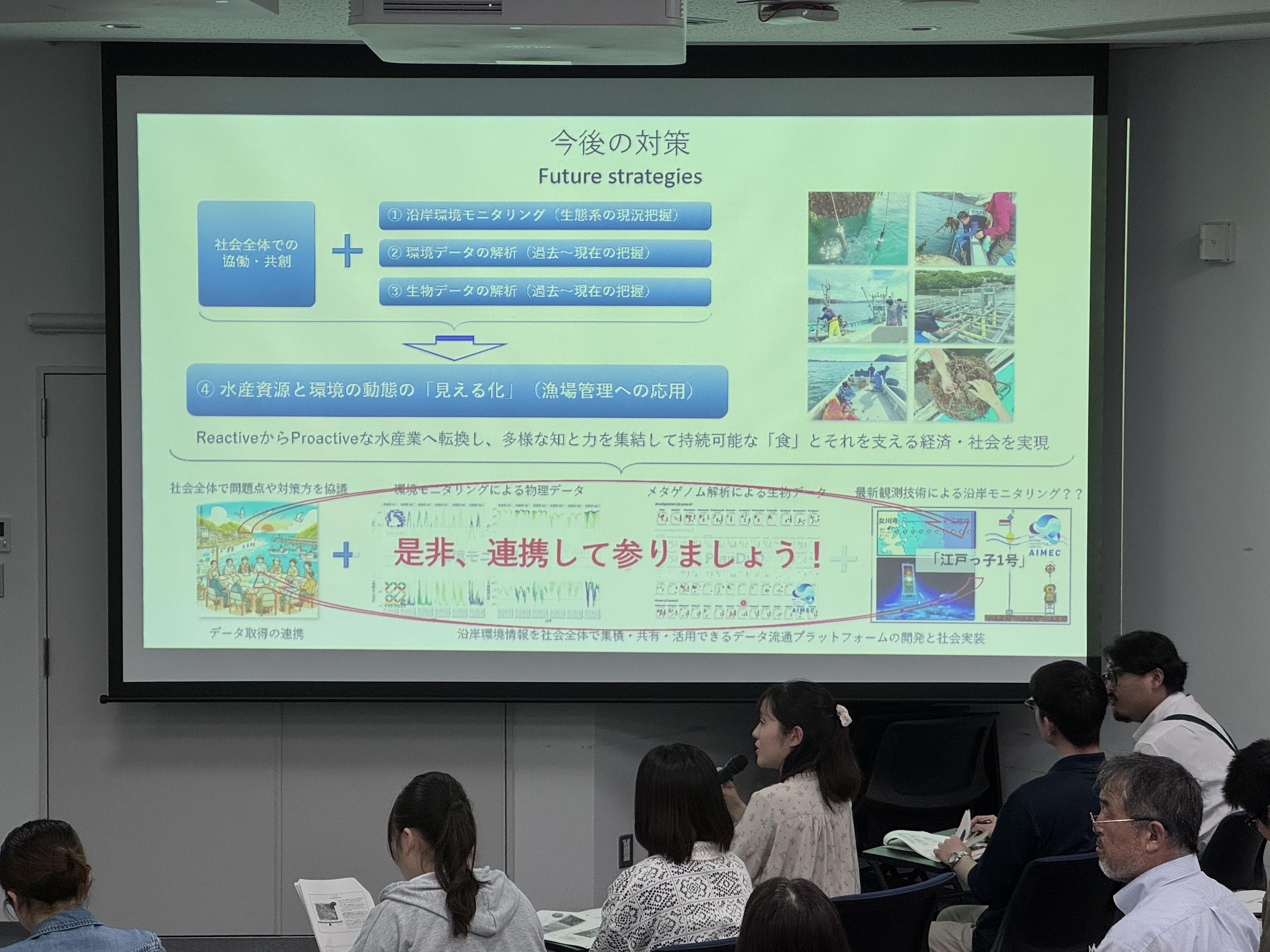

質疑応答では、「人間が環境に与える影響を良いか悪いかをどのように議論すべきか」「養殖技術の進歩が食料供給に与えた影響と環境変化の影響をどう比較すべきか」といった質問が寄せられ、講師とのさらなる議論が発展した。講演後のワインセッションでも、参加者間で活発な議論が交わされた。藤井豊展准教授の研究報告は、震災後の沿岸生態系の変化を科学的に解明し、社会と生態系の協働による問題解決の道筋を示すという、まさに先端研究を体現する発表であった。本セミナーには本学や学外からの研究者や学生、大学院生など約30名が参加し、環境変動と人間活動の相互作用について深く考察する貴重な機会となった。

(経済学部講師 井上 俊克)

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047 /FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp ★(at)を@に変更して送信してください。