- 日 時:2025年7月10日(木)2限(10:30-12:00)

- 表 題:『暗号資産に投資するのはどんな人?』

- 講演者:増島 稔(滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター 特任教授/SBI 金融経済研究所株式会社 研究主幹・チーフエコノミスト)

- 会 場:滋賀大学彦根キャンパス、士魂商才館セミナー室Ⅱ

- 開催様式:対面及びZoom開催

- 参加対象:不問

講演概要

ビットコインなどの暗号資産が注目を集めています。最近では、トランプ大統領が暗号資産の一種、トランプコインを発行し始めました。でも、ちょっと怪しいと思っている人、いますよね。では、いったいどんな人が暗号資産に投資するのでしょう?性別や年齢、収入によって違いはあるのでしょうか?自分が持っているリスク選好や成長見通しの影響は?金融情報や金融教育を提供すると暗号資産への投資行動は変わるのでしょうか?SBI金融経済研究所が実施している「次世代金融アンケート」を使って、こうした疑問に答えていきます。

講演報告

「新しいデジタル金融商品」は、ビットコイン等に代表される「暗号資産」、法定通貨等の裏付け資産を有する「ステーブルコイン」、株式・債券等のデジタル化資産である「セキュリティトークン」、デジタルアート等の「非代替性トークン」に4種類に分類されます。こうした新しいデジタル金融商品を株式・債券等の従来のリスク資産と比較しながら、個人の資産選択行動やそれに影響を与える要因を明らかにすることを目的として日米独中4カ国22,000人を対象に実施された「次世代金融アンケート 2024」の各項目と結果について説明がなされました。そして、同アンケートにより得られたデータに基づき、①どんな人が新しいデジタル金融商品を保有しているか、②金融リテラシーは新しいデジタル金融商品の購入に影響を与えるか、③情報提供は新しいデジタル金融商品の購入につながるか、を明らかにするため、次の実証分析を行いました。

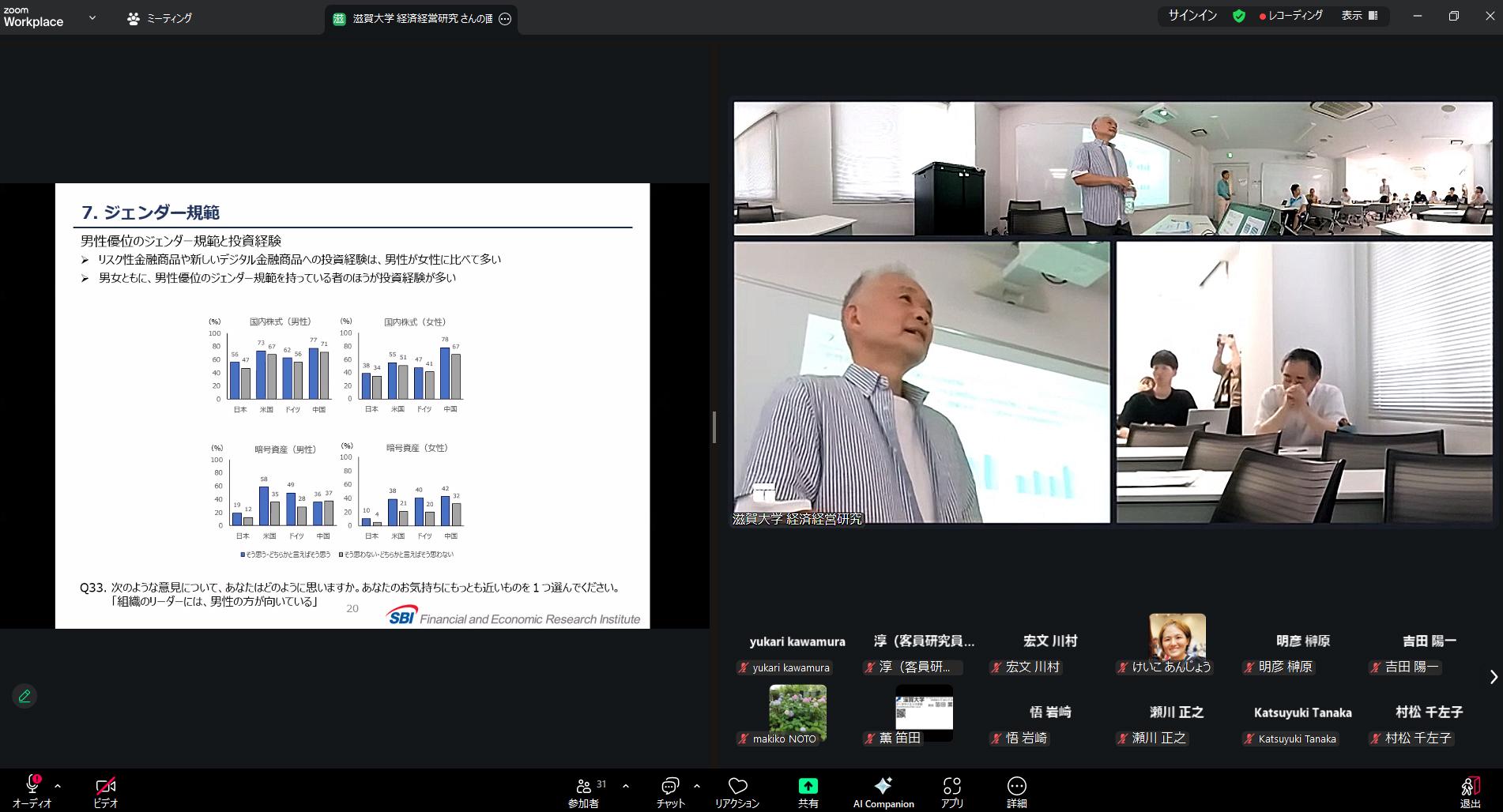

- 被説明変数をそれぞれ「新しいデジタル金融商品の保有の有無」とするプロビット・モデルと「ポートフォリオに占める新しいデジタル金融商品の割合」とする重回帰モデルを仮定し、有意な推定値に基づく、次の結果が示されました。何れのモデルにおいても、新しいデジタル金融商品に投資する傾向が強いのは、男性、若年者層、高所得者層、低学歴層、リスク選好の強い者、インフレ期待の高い者、インフレ期待と成長期待の不確実性の高い者である。

- 新しいデジタル金融商品の保有の有無を被説明変数、金融リテラシーを説明変数とするプロビット・モデルを操作変数法で推定した結果、金融リテラシーは新しいデジタル金融商品の購入に影響を与えることが示されました。

- 情報提供が新しいデジタル金融商品を保有する意欲を高めたか否かを被説明変数、ビットコインの実際のリターンに関する情報を提供された場合を処置群、提供されなかった場合を非処置群とする因果推論モデルを推定した結果、情報提供が新しいデジタル金融商品を購入する可能性を高めることが示されました。

講演後、経済学部生から多くの質問が出されたほか、経済学部教員から次の指摘がありました。すなわち、4種類の新しいデジタル金融商品のうち暗号資産は、価格付けの理論モデルも株式におけるPER・PBR等の簡易評価指標も無く、水準の評価もリスクの評価も行えないほか、暗号資産の種類が限られており株式インデックスのような多数株式への投資によるリスク分散効果を図れないという意味で、とりわけ金融知識の乏しい個人の資産形成目的の投資対象商品としては推奨し難い、との指摘です。講演者からは、今後ご指摘の点等を踏まえてアンケートの改善を図りたい、との回答がなされました。

本セミナーには、対面14名・オンライン46名の計60名が参加、最先端の金融技術である新しいデジタル金融商品の受容の在り方等を知る良い契機となり、有意義なセミナーとなりました。

(文責:経済学部教授 楠田浩二)

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047 /FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp ★(at)を@に変更して送信してください。