- 日 時:2025年6月20日(金)16:10〜17:30

- 表 題:経済学の観点からの言語政策論の考察―日本,中国,インドの言語状況を事例に

- 発表者:レザウル・カリム・フォキル(バングラデシュ・ダッカ大学,神戸学院大学客員教授)

- 開催場所:士魂商才館セミナー室Ⅰ

- 開催様式:対面

- 講演言語:日本語(一部英語有)

講演要旨

本講演では、多言語国家における言語政策の実施と管理にかかる経済的負担について、日本、中国、インドの既存の言語状況を比較すしながら考察する。特に、言語状況が多言語化すればするほど、経済的負担が大きくなることを強調する。日本の言語状況に比べて、中国とインドで複数の公用語、地域言語、外国語、古典言語、宗教言語、少数民族の言語が存在する多言語状況として特徴づけられる。過去の研究によれば、日本、中国、インドの3カ国は、多言語主義(水平多言語主義と並列多言語主義の両方)の基準で、より多言語的な国からより少言語的な国へと並べることができ、それに応じて言語政策の運営にかかる経済的負担の全体像を描いていく。日本、中国、インドにおける上記のさまざまな多言語状況を踏まえ、言語政策の実施と管理にかかる経済的負担について論じます。それに準じて言語政策とは何かについて記して置く。特定の地域の言語の地位、機能、構造、および話者の言語行動を計画的に変化させることを目的とした、一連の概念、規則、および実践として理解することができる。

講演報告

日本では日本語が話されるのが一般的と思われがちだが、国によっては多くの言語が話されているところもあり、そのような国々では公用語が設定され、2つ以上の公用語を持つ国も存在する。実際、日本でもアイヌ語や韓国語(朝鮮語)、琉球諸語など多様な言語が話されている。

このような多言語や公用語の問題に関して、多くの国では「言語政策」と呼ばれる、自国の言語がどのようにあるべきかを政治的に決定するプロセスが存在する。なお,言語学の学問分野では,「言語政策」研究という分野が存在し,今回の講演会は言語政策研究の類である.

例えば、フィンランドではフィンランド語話者が9割以上を占めるが、残りの1割弱はスウェーデン系の移民がいるため、公用語にはフィンランド語とスウェーデン語の2つがある。また、ニュージーランドでは多くの人が英語を話すため英語圏の国と思われがちだが、ニュージーランドに最初に到達したマオリ族が話すマオリ語も公用語として認められている。

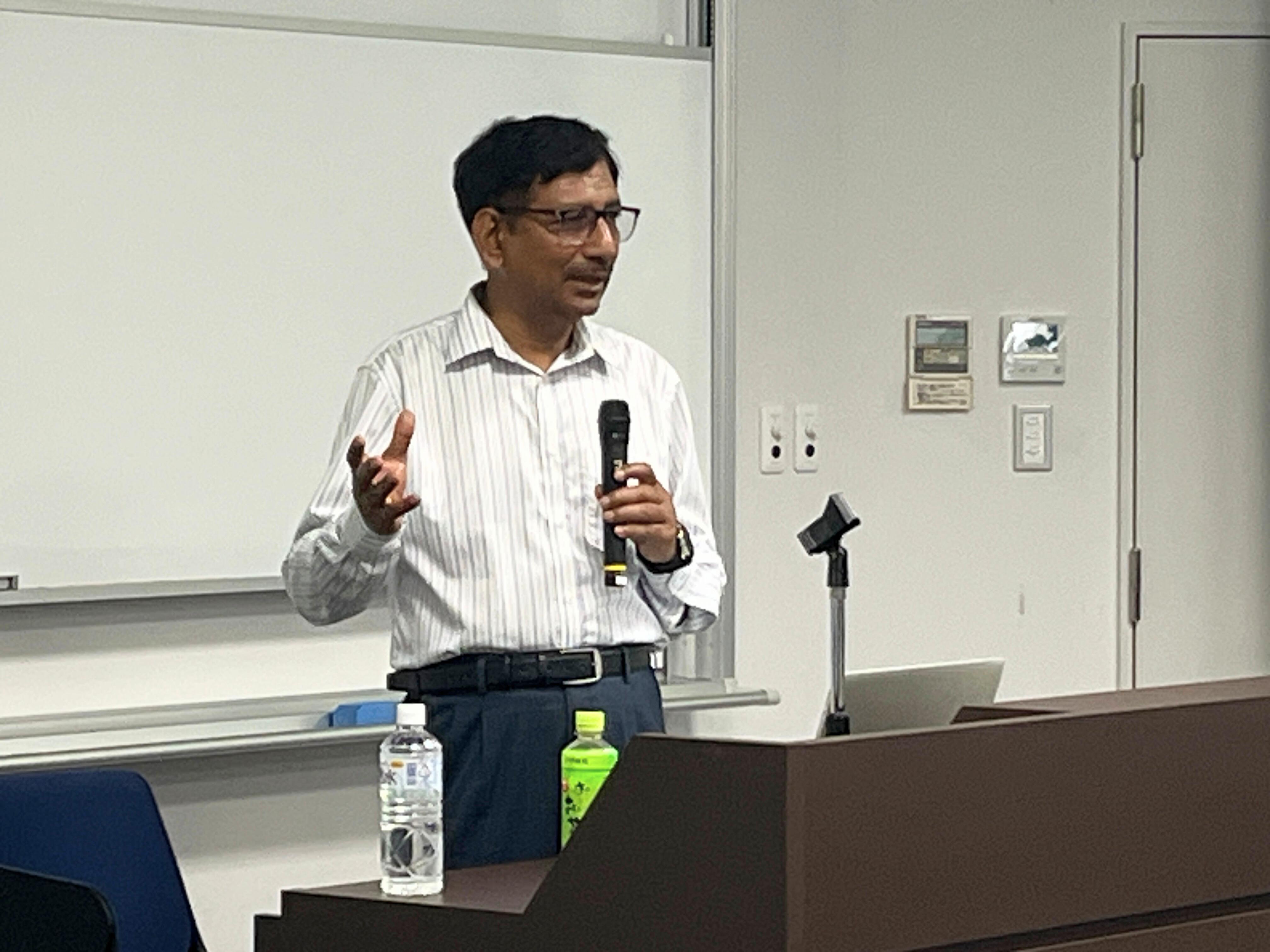

今回、講演をお願いしたのはバングラデシュのダッカ大学の教授であるレザウル先生で、彼はダッカ大学の日本語学科の主任であり、バングラデシュにおける日本語教育を牽引する人物である。講演では、日本と中国、インドの言語政策の概要とそれらの違いについて日本語でお話しいただいた。

日本には公用語としての法律的な認定はないが、事実上日本語が公用語として機能している一方で、英語が第二言語として義務教育で教えられており、多くのコストや経済的負担が伴っている。中国では、多民族が共存する中で、普通話と呼ばれる中国標準語を通じて民族の統合を図っている。

中国は英語にも投資を行っているが、それは偏在的な投資である。インドでは、英語というグローバルな言語に加え、15の言語が公用語として認められている。アジアの大国における言語政策は、国の言語状況や経済的要因と密接に関連しており、かなり異なることが示されるとともに、今後の人工知能AIによる同時通訳や翻訳の実現がどのように変化をもたらすかについて質疑応答が行われた。

(文責 経済学部教授 野瀬昌彦)

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047 /FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp ★(at)を@に変更して送信してください。