- 日 時:2024年12月6日(金)16:10-17:30

- 表 題:講演会「翻訳学って何?」

- 発表者:佐藤=ロスべアグ・ナナ教授(ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 SOAS University of London/国際日本文化研究所)

- 司会:菊地利奈(滋賀大学経済学部 教授)

- 開催場所:滋賀大学彦根キャンパス セミナー室Ⅰ(士魂商才館3F)

- 開催様式:対面(※参加をご希望の方は直接会場へお越しください。)

- 講演言語:日本語

講演報告

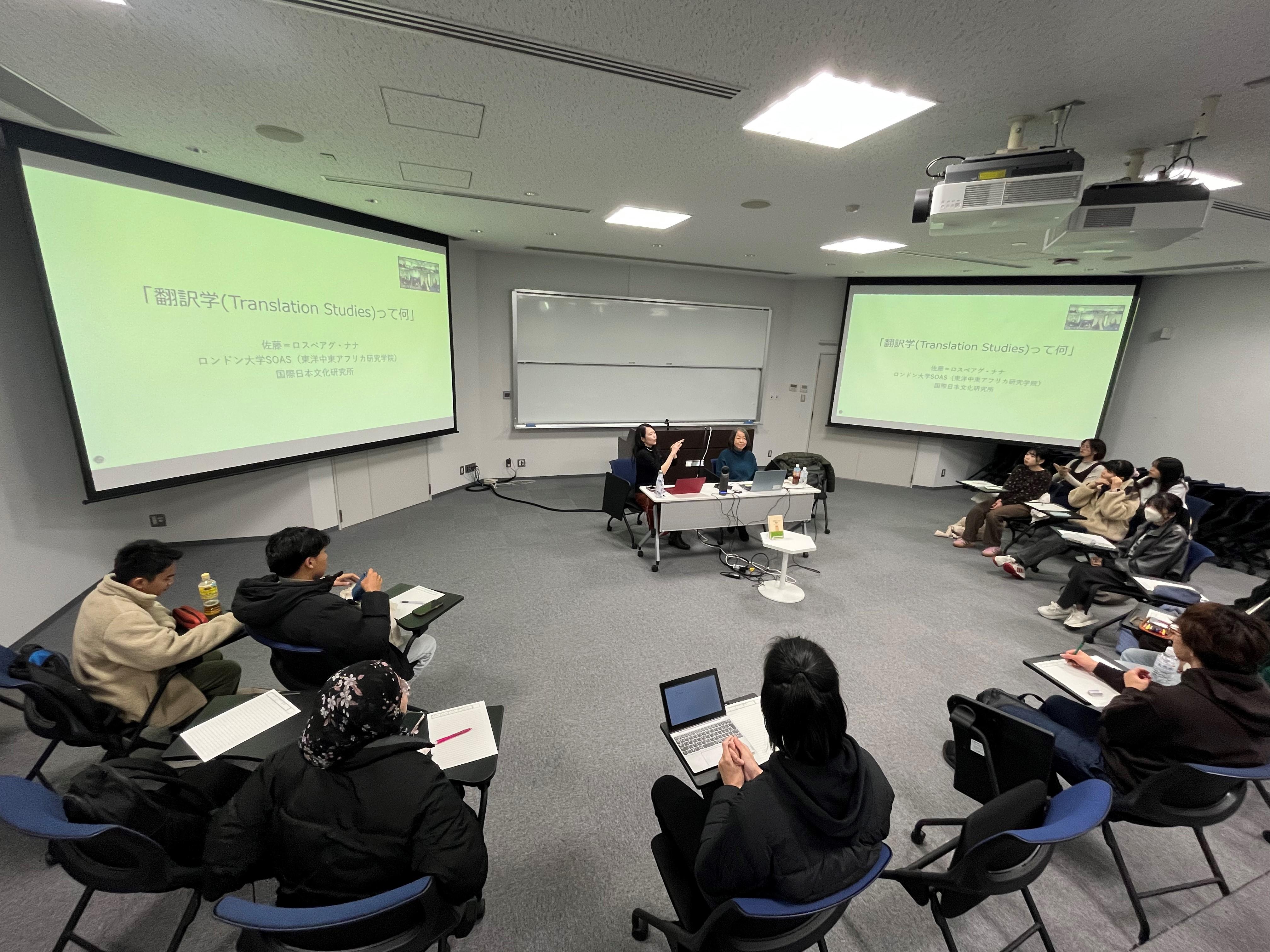

2024年12月6日に開催した講演会「翻訳学って何?」では、ロンドン大学東洋中東アフリカ研究学院(SOAS)から翻訳学研究者の Nana Sato-Rossberg (佐藤=ロスべアグ・ナナ) 先生をお招きし、「翻訳学(translation studies)」という日本では聞き慣れない学問について、学生を対象にわかりやすくお話しいただいた。

講演は「翻訳」とはなにか、という学生への問いかけからはじまった。参加していた十数名の学生から「ひとつの言語から他の言語に置き換えること」という声が複数あがった。それに対し、佐藤=ロスべアグ先生は、日本の辞書(大辞泉)で「翻訳」をひいたときにでる三つの定義について解説。つぎに、Oxford英英辞典で「translation」をひいたときにあがる三つの定義が説明された。この比較から、英語の三つの定義は日本語の「翻訳」の定義と同じではない、ということが明らかになる。「ひとつの言語から他の言語に置き換える」という定義のみが両言語で重なるが、他の二つの定義は日英で違う。「翻訳=translation」と多くの人は理解し疑いを持たないが、日本語の「翻訳」と英語の「translation」の定義は「イコール」ではなく、両者には「ズレ」があるのだ。

ロマン・ヤコブソンの定義によれば、 翻訳学における「translation」には、たとえば「漫画からアニメ」や「小説から映画」のように、表象媒体が変わることも含まれる。さらに、「言語内翻訳(intralingual translation)」と呼ばれるひとつの言語の中でおこる「translation」には、日本語で「要約」や「あらすじ」と言われる事象も含まれる。どうやら「translation」のほうが「翻訳」よりも幅が広いようだ。

次に、Legoブロックで作られたキリンと木とフラミンゴがうつった一枚の写真を見せられ、「一文で説明」するよう、学生は問いかけられた。学生がそれぞれに一文を作成したが、どの文章も少しずつ違っていた。キリンとフラミンゴと木の順番が違うことはもちろん、「おもちゃのキリン」と説明を加えたり、「ピンクのフラミンゴ」と色を加えたり、なかには「happy giraffe」のように形容詞で感情を付け加えたり。このアクティビティから、このような単純な絵や文章であっても翻訳(この場合は写真から文章への「翻訳」)する場合には、翻訳者の「解釈」がはいることが明らかになった。同じものを見てもひとりひとり感じ方はさまざまであり、その違いが「翻訳」に反映される。「翻訳」から翻訳する者の視点や感性を切り離すことは不可能なのだ。つまり、「翻訳」は常に翻訳者の「解釈」を反映しており、そこには「創造性」が含まれるのである(鴻巣友季子著『全身翻訳家』参照)。

このように「翻訳」が説明されたあと、1970年代以降どのように「翻訳学」が主にヨーロッパで発展してきたかが、James HolmesやJeremy Mundayの理論とともに解説された。特に1993年にEUが発足されたことで、EU連合国の言語間で「通訳」や「翻訳」ができる人のニーズが高まり、90年代にヨーロッパの大学で「翻訳学」需要が高まったこと、日本にはそのような需要がなかったため「翻訳学」が発展しなかった可能性があることが説明され、現に、日本には「翻訳学」をプログラムとして提供している大学がひとつも存在していないことが指摘された。

とはいえ、日本社会にも「翻訳」は必要だ。講義では、2024年にノーベル文学賞を受賞した韓国の詩人・作家であるハン・ガン氏の作品の英訳を例に、作品が英訳されなければノーベル賞が受賞できないことが説明され、翻訳における「翻訳者」の役割が言及された。それはつまり、日本語作品が英訳されなければ、日本語作家がノーベル文学賞に輝くことはないということになる。「翻訳」が、行間をよみ、解釈し、なにを伝えたいのかを判断したうえで、ターゲット・ランゲージで「創造」することであるならば、「日本語」と「他言語」の間でその「訓練」をするための学部はやはり必要なのではないだろうか。

昨今、大学の英語授業において、これまでの英訳や和訳の学習はAIを利用すればよいから必要ないとの主張があったり、学生が日本語で書いた自分の文章をAIに英訳させ英作文レポートを提出するということが起きたりしているが、AIは、たとえば英文記事を書いた記者の主張や行間を読みとり、両言語間の文化的・社会的背景をよみとったうえで「翻訳」しているのだろうか。それは「translation」という単語を「翻訳」に置き換えただけになってはいないだろうか。AIが英訳した文章は、自分が日本語で伝えたかったことが伝わる英文になっているのだろうか。その判断は、(今のところ)人間にゆだねられている。

学生の積極的な参加によりインターラクティヴな学びの場となった。講演者の佐藤=ロスべアグ先生、日本語と英語で発言してくれた留学生を含む13名の学生、3名の教員、開催のための準備に尽力してくださった経済経営研究所のみなさんに、心よりお礼申し上げます。

(文責:経済学部教授 菊地利奈)

<佐藤=ロスべアグ・ナナ先生のプロフィール>

2007年、立命館大学大学院先端総合学術研究科博士課程修了(学術博士)。

北京清華大学外国語学部講師、立命館大学衣笠総合研究機構ポストドクトラル研究員、イースト・アングリア大学University of East Anglia言語コミュニケーション学科講師を経て、2014年9月よりロンドン大学東洋アフリカ研究学院SOAS, University of London言語文化学部准教授となり、2022年より教授。

また同学院翻訳研究所所長Chair of the SOAS Centre for Translation Studiesを務める。2008-10年ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジUniversity College London (UCL) 異文化間研究所客員研究員・講師、2010年Translation Research Summer School教員スタッフ。

2015年よりInternational Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) 理事会メンバー、2018年より同学会のTraining Committeeの長を務めている。Research and Innovation UK and the Arts and Humanities Research Councilから研究助成を得て、ロンドンのBAMEコミュニティにおけるCovid-19と文化翻訳の問題を14名の研究者とともに調査(AH/V013769/1)。他に口頭伝承の翻訳、フィルム翻訳、文化の翻訳または翻訳と権力の関係などを研究。

著書に『文化を翻訳する----知里真志保のアイヌ神謡訳における創造』(サッポロ堂書店、2011)、『学問としての翻訳----『季刊翻訳』『翻訳の世界』とその時代』(みすず書房、2020)。編著に『トランスレーション・スタディーズ』(みすず書房、2011)、Translation and Translation Studies in the Japanese Context (若林ジュディと共編、Bloomsbury Publishing, 2012)、Multiple Translation Communities in Contemporary Japan (カレン・ベヴァリー、田辺希久子と共編、Routledge, 2015)、Diverse Voices in Translation Studies in East Asia (内山明子と共編、Peter Lang, 2019)。主要論文に「知里幸恵と知里真志保のアイヌ神謡訳----オノマトペと踊る謡」(西成彦・崎山政毅編『異郷の死----知里幸恵、そのまわり』人文書院、2007)、"Chiri Mashiho's Performative Translations of Aynu Oral Narratives", Japanese Studies, 28 (2), 2008、"Conflict and dialogue: Bronislaw Pilsudski's ethnography and translation of Ainu oral narratives", Translation Studies, 5, 2012, "Translations in Oral Society and Cultures" (Sue-Ann Harding and Ovidi Carbonell Cortés ed., The Routledge Handbook of Translation and Culture, Abingdon Routledge, 2018)ほか多数。

主な著書紹介

※画像をクリックすると詳細が表示されます。

本ページに関するお問い合わせは

滋賀大学経済経営研究所

TEL : 0749-27-1047/FAX : 0749-27-1397

E-mail:ebr(at)biwako.shiga-u.ac.jp★(at)を@に変更して送信してください。