史料館の「還暦」を迎えて

春爛漫の季節、新たに滋賀大学経済学部の一員となられた学生諸君には、心よりお祝いを申し上げます。

本経済学部には全国において他に類をみないような施設、あるいは学科、カリキュラムなどが存在しますが、その中の一つにこの附属史料館があります。近江商人や近江地域史の研究・教育のために、末裔の方々や滋賀県下の自治体などから膨大な史資料の寄贈・寄託をうけて、現在では16万点を超える史資料を公開利用に供しています。このような施設は、他の大学では博物館や図書館で代替されています。学部の附属施設として史料館があるのは、日本で本学部だけなのです。

経済学部の前身である彦根高等商業学校の時代から近江商人の研究をするために史資料が収集されてきましたが、本格的に目的意識をもって取り組み始めたのは、1952年に当時の文部省から博物館相当施設として認められたことを契機にしています。それゆえ、本年は史料館創設60周年という記念すべき年にあたります。

60年という歳月は、人間でいうなら還暦を迎えるということです。一口に60年といっても、人生でなぞらえるならば、一生のうちの峠を越え、忍び寄る老いを感じながら最後のやり残した仕事を成し遂げるために日々を送る時期でしょう。

しかし、史料館と保管されている史資料にとっては、60周年とは教育・研究へ貢献した最初の到達点であり、次の還暦へ向けて第一歩を進めるための出発準備の時でもあります。時を経れば経るほど史資料は、新しい観点から読み込むことができ、決して老いることはなく、むしろ若返っていくものです。60年は、人生においては二世代が過ごしたことになります。教育・研究の分野においても、そのようにいえるでしょう。

次代を担う皆さんが、今、本学に在籍するのは天の配剤なのかも知れません。第三世代の学生として史料館の史料を利用し、教育・研究に邁進されることを期待してやみません。

(史料館長 宇佐美英機)

ばっくとぅざぱすと その30

「伊藤外海組」はどう読むのか

現在史料館で、整理中の伊藤忠兵衛家文書は、伊藤忠商事・丸紅の社史編集時に閲覧利用されなかったようで、社史の記述を史実と誤認している文献が少なくない。その一例として、両社史で記述されている「伊藤外海組」がある。どのように誤認されていたのかについては、すでに「初代伊藤忠兵衛と「伊藤外海組」小史」(本史料館『研究紀要』39号、2006年)に記しているので参照していただきたいが、その論文を書いた時にも気になっていたことは、「伊藤外海組」はどう読むのか、ということであった。社史の記述をもとに読むと「いとう そとうみぐみ」ということになるのだが、伊藤はともあれ外海は、ほんとうに「そとうみ」であったのかが疑問なのである。

共同経営者であった外海銕次郎の末裔の方は「そとみ」と称されている。また、出身地である神崎郡五峰村大字佐野(現 東近江市)辺りでは「とのがい」と呼ぶようであり、「いとうとのがい」と振り仮名をふっている文献もある(末永國紀『近江商人学入門』58頁、サンライズ出版、2004年)。しかし、昭和5年に刊行された『近江人要覧』(近江人協会)でも目次索引では「ト」に排列され「トノ・・」の読みをしているとわかる。ただこの場合、「トノガイ」でも「トノウミ」でも該当し、どちらとも判断はできない。それゆえ、拙稿も含めて、確信のないままに「いとう そとうみぐみ」と読み慣しているのが現状であった。

ところが、本年2月末にサンフランシスコへ伊藤外海組の前身である日本雑貨貿易商会の関連資料の調査・収集に出かけ、当地の図書館(San Francisco Public Library)を訪問した。その折、図書館には1880年代のサンフランシスコ地域で営業をしていた企業や経営者を記した年鑑があるとの教示を得た。しかも、それらは同図書館のHPにアクセスしてEbook and Texts Archive を開けば見られるだけでなく、フリーダウンもできるとのことであった。

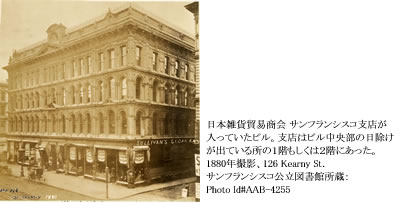

帰国後に教えられたようにebookに入り、San Francisco City Directory をキイワード入力すると、確かに求めていた書籍がオンラインでも読め、PDFでも入手できるようになっていた。とりあえず Langley's San Francisco Directory for the year commencing の1891(明治24)年版を開いてページを繰ってみた。ところが、この書物は1716頁もあるため、先へ先へと読み飛ばし、747頁に日本雑貨貿易商会のサンフランシスコ支店名である Japan Curio Trading Co. の名称と126 Kearny の建物番号と通りを確認できた。このようにして、出版年次の異なるものを点検していくと、1893年版767頁には、同名の会社と34 Fourth を確認できる。所在地が異なるのは転居したからであり、1892年版(761頁)から変化している。記載されている情報には、これまで知らなかったことも含まれているが、93年版で経営者がT.Satomi and C.Ito とされていることが注目される。T. Satomi とは外海銕次郎の誤記と考えられる。そこで、1894年版を繰ると、757頁にITO SOTOMI & CO. の社名を確認することができた。

日本雑貨貿易商会が伊藤外海組に改称したのは、1893年6月のころと推測されるが、サンフランシスコにおいても社名を改めたことが、これで証明された。そして、「外海」は「そとみ」と称したことも明らかである。ただし、英語の読みでは「いとー そとーみ」とされた可能性もある。伊藤をITOU ないしITOHとしていない以上、SOTOMI はSOTOUMI の'U'を省略した形だとも考えられるからである。

かくして、懸案の謎は解決できたわけではない。ただ少なくとも「いとう とのがい」ではなかったことだけは確かである。しばらくは、「いとーそとーみぐみ」と発音しておけば、間違いではないこと、れっきとした根拠があることだけは確実である。

謎は謎を呼び、判らなかったことが少し判るとさらに新しい疑問が生じる。延々と謎解きを続けることが歴史学を学ぶ者の楽しみなのだと、今さらながらに実感した調査であった。でも、見方を変えたら、いつ解決できるかも知れないことを調べて人生の大半を送るのだから、第三者的には変わった人なんだと思われても仕方ないのかな、と認めざるを得ない。

( 企業経営学科 宇佐美英機)