古きをたずねる

この夏、科学研究費補助金研究「総合商社前史の経営史研究」(課題番号21530339)の一環として、サンフランシスコに調査に出かけた。目的は「日本雑貨貿易商会」の支店の跡地の確認と関連史料が残されていないかどうかを確かめることにあった。また、併せて「岡市商会」―日野の岡田氏と近江八幡の市田氏の共同出資会社―の支店の跡地の調査を行うことも予定した。 前者の会社は、現在の伊藤忠商事・丸紅にとって、最初の対米貿易の拠点となった支店なのであるが、つい最近までその存在は知られていなかった。附属史料館が現在整理を進めている「伊藤忠兵衛家文書」の中に残されていた史料によって、初めて陽の目をみたもので、両社の社史にも一字も取りあげられたことはなく、一二〇年間埋もれていた会社であった。

サンフランシスコでは、公立図書館歴史センターで発見した地籍図のマイクロ写真をプリントアウトしたものをもとに現地を歩き回り、支店があったと思しき地点の現在地の写真を撮影することで、所期の目的を達成することはできた。しかし、帰国後に収集した史料と写真を照合してみると、やはり再調査の必要を思い知ることになった。というのも、先の歴史センターでは古写真をウェブ公開しているのであるが、これらの検索は帰国後に行ったため、そこに写されている建物や道路の正確な位置が、観光地図やグーグルマップと照合してもよくわからない場所があるのである。ましてや、プリントアウトした地籍図が何時のものなのか、メモを取り忘れているのである。結局、再調査しなければならない状況にある。とはいえ、古写真に写っている建物の一角が、「日本雑貨貿易商会」の入っている所であることは、ほぼ間違いないことを確認できる。支店開設後、一二〇年の後にその事実を発見できたことを考えるならば、当時は何気なく写した写真が一二〇年後には貴重な情報になるということでもある。

(史料館長 宇佐美英機)

ばっくとぅざぱすと その二十七

一六世紀パラグアイの「生」を描く

パラグアイと聞いて、「ああ、あそこね」と即答できる人が日本にどれほどいるだろうか。二〇一〇年六月二九日、サッカーのワールドカップ・南アフリカ大会決勝トーナメント一回戦で日本の対戦相手となったおかげで、にわかに有名になったパラグアイである。が、その余韻さえ消えてしまった今となってはもはや忘却のかなたなのかもしれない。そのパラグアイ、しかも一六世紀という古い時代を私は研究している。 私が使う史料の大半は、アスンシオン国立文書館(http://archivonacionaldeasuncion.org/)に所蔵されている史料群、とくに訴訟文書である。文書館所蔵の一六世紀にかかわる文書群は、植民地本国スペインやペルーなどの他のスペイン領アメリカ植民地からの勅令、諸々の命令文書などの域外から到来した文書群と、パラグアイ域内で作成された文書群に大別される。概して、域外からの文書は整理・分類が進んでいるが状態が悪く、他方、地域内で作成された文書は未整理なものの保存状態はよい。ただどの文書も、スペインでボロ布から作られた洋紙にインクで記されたものである。亜熱帯のパラグアイにあっておよそ五〇〇年の時を超えているから、傷み具合は自ずと想像されよう。その中にあって私が使っている訴訟文書は、虫食いはあるものの、かなり状態がよい。訴訟文書に無関心だった研究史が文書そのものに示されているようである。

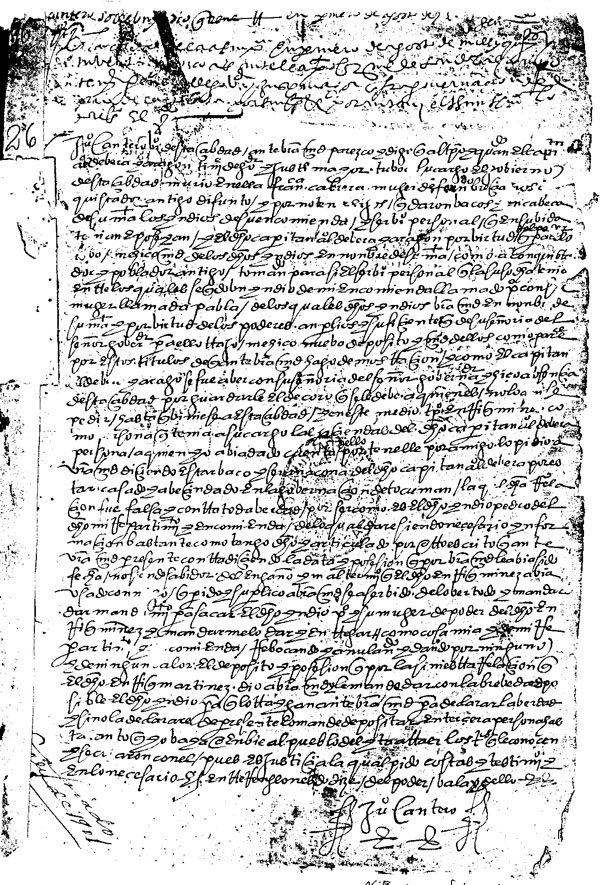

状態がよいと言っても、一六世紀の訴訟文書を読むのはかなり厄介である。まずは手書きであるため、翻字に忍耐を要する。それに、いわゆる「スペイン語」で書かれているものの、最初の文法書の出版(一四九二年)からそれほど時間が経っていない時期に書かれたのであるから、現代のスペイン語と同じというわけにはいかない。c、z、s、それに現代語にはない?の文字が互換的に使われるなど綴り字が安定しない。それどころか、コンマもピリオドもない。どこまでが一つの文かさえ判らないのに、時にはラテン語が、時にはパラグアイ先住民の言語、グアラニ語がアルファベット表記され、登場する。通読は骨の折れる作業である。

しかし、数をこなし慣れてしまえばそれほどたいへんではなくなる。裁判のために作成される文書ゆえに形式が決まっているということもあるが、手書きとはいえ、その手が限られているのである。行政文書にせよ訴訟文書にせよ書くのは、スペイン語でescribano、日本語では「書記」や「公証人」と呼ばれる人たちである。一六世紀パラグアイに関するすべての史料に目を通したわけではないが、書き手はせいぜい五人ぐらい。その中でも、行政府の書記を勤めるなど中心的に活躍した公証人はすこぶる丁寧に文字を書く人である。掲載の史料を見ればおわかりであろう。頭書きに続く行、ちょうど「26」という数字の隣から始まる行からはその公証人の文字である。頭書きの文字と比較すれば、判読しやすさは明らかであろう。この公証人は数多くの訴訟文書を残した。それは傷害事件などの刑事訴訟から先住民の夫役権などをめぐる民事訴訟まで多岐にわたる。

こうした訴訟文書は、行政文書とは異なり、登場する人々の「生」を読む者に感じさせる史料群である。もちろん、裁判が形式化、「儀礼化」された場であり、その記録は判事などの裁判をする側、そして記録する書記のバイアスがかかっているという指摘も事実であろう。とはいえ、裁判の場に連れてこられた被告、あるいは出廷した証人たちの言葉は、判事や書記の、時には当人の意図さえ外れて、彼らの「生」の一端を私たちにかいま見せてくれることがある。それを拾い集め、彼らの「生」を再現することが私の仕事である。

最後に、パラグアイの史料について触れる際には忘れることができない人物の名を記しておきたい。亡師アニーバル・ソリスである。アスンシオン国立文書館員にしてパラグアイ随一、いや唯一とも言える「古文書学徒」であった師なくして、私の研究は一歩たりとも進まなかったであろう。文書の読み方を一から教えてくれ、判読不明の文字の照会に応じ、未整理の文書群の中から、私の研究関心に沿った史料を見つけ出してくれたのである。 。

(社会システム学科 坂野鉄也)