学び、問う、ということ

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。このたび彦根キャンパスに集い、これから四年間にわたって共に学び、研鑽しあう仲間ができたことは、天の配剤といえましょう。袖すりあうも他生の縁ともいいますが、数多く設立されている大学のなかで、滋賀大学経済学部という知的共同体で青春を送ることになったのも、理由のないことではなかったと思います。そのことは、追いくに実感されるものと期待しております。

さて、滋賀大学経済学部が全国の中で、文字通りオンリーワンなものは、附属史料館を設置していることです。ここには、近江商人研究、近江地域史研究の拠点施設として、約十六万点を超える史料が保管され、公開されています。

このような大量の原史料を保管し、教育・研究のために提供している施設は、日本の他大学にはありません。もちろん他大学にも博物館や資料館と名の付くものが無いわけではありません。

しかし、特定の分野に特化して史料収集を行い、教育・研究のために供するという施設は、附属史料館以外にはないのです。このことは、本経済学部の見識の高さであるとともに、後世に伝えるべき学問の伝統を有していることを如実に示すものです。

学問の世界には日進月歩の分野もありますし、何十年の年月でようやく陽の目をみるようなこともあります。しかし、いずれの分野においても根気よく史料や分析材料と地道に向き合い続けるという努力が必要なことは共通しています。大学というのは、そのことが要求される空間なのです。

大学で学ぶということは、自ら学び、問うということです。主体的に問題意識を持ち、自ら考え抜くという知的営為が求められるのです。高校までのように、勉めて強いられることはありません。そのような体験を最も実感できる場の一つが史料館だといえます。

(史料館長 宇佐美英機)

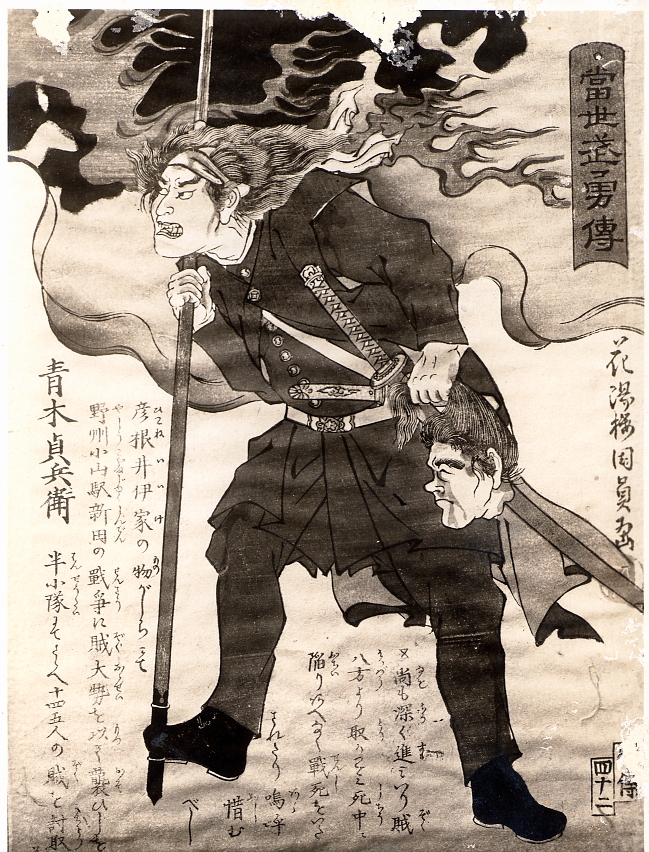

ばっくとぅざぱすと その二十六

愛知川町史編纂事業の展開と旧愛知郡役所保存運動

現在、愛知郡愛荘町愛知川に残る旧愛知郡役所の建物を保存し、まちづくりに活用していこうとする運動が、多くの住民に支えられて大きな盛り上りを見せている。そのなかで地元有志を中心に結成された「こころばえの会」は、様々な文化行事やイベントを通じて郡役所の意義を訴え、関係官庁とも交渉を行なって粘り強い保存運動を展開している。

歴史上、郡に行政を担う役所が置かれたのは、古代と近代の二つの時代である。古代の場合はさておき、近代になってからは、明治四年(一八七一)廃藩置県によって県庁が、さらに同一一年郡区町村編制法によって郡に郡役所が置かれた。その後大正一一年(一九二二)に郡制が、同一五年に郡長と郡役所が廃止されるまで、郡は県と町村をつなぐ広域の地方行政団体として様々な活動を行なってきた。

大正期の郡役所の廃止に対しては、それに反対し抵抗する地域も少なからずみられ、その過程を分析した研究も存在する。しかし、郡役所や郡長の役割として、これまで中央政府や県から下ろされてくる諸行政や訓令等を町村に伝え、その励行遵守を監督する強権的行政指導者としての側面が強調されてきたから、何ゆえ郡役所の廃止に対して地域住民が異を唱えたのかについては、釈然としない疑問が残されたままとなっていた。

時を経て、平成の市町村大合併に際し郡という行政区域さえ消滅していこうとする時代に、何ゆえ愛知川町の住民たちはこれほど旧郡役所の保存にこだわり、強く存続を訴えているのだろうか。郡制と郡役所に関する積年の疑問が、再び新たな形で湧き上がってきた。幸い、小笠原好彦編纂委員長・宇佐美英機同副委員長のもと、本学の日本史に従事する教員がほとんど総出で関わった『愛知川町史』の編纂事業が平成一三~二二年に遂行され、私も第三巻ビジュアル資料編と第二巻中の近現代編の監修・執筆者として参加するなかで、この疑問への答えをようやく見出すことができるようになった。

その一つは、まず歴史的に郡長と郡役所は、従来捉えられてきたように強力な中央政府の出先機関として町村を監督指導するという強権的役割ばかりではなく、地元の要請も汲み取りつつ地域の産業振興、教育拡充、土木衛生など社会資本整備等に積極的な役割を果たしてきたことが明らかになった点である。愛知郡の場合には、日露戦後に郡長のイニシアティヴによって郡立の実業学校・附設実業補修学校が発足し、女子も含めて中産階級の子弟に農蚕業・園芸・裁縫など実業教育を施すとともに、とくに当地の地場産業にも発展していく刺繍業を授業に組み入れてその普及を図った。この愛知郡立実業学校は、大正一一年二月県立愛知高等女学校に改組され、戦後の昭和二三年四月に県立愛知高等学校になった。また郡は、郡内の篤志家や住民の善意で寄贈された図書の数々を巡回文庫として機能させたり、町村からの負担金を財源に農事改良や養蚕普及などを積極的に推進していった。

また郡役所が置かれて以来愛知川町には、各種学校、病院、郵便局、銀行、警察、近江麻布同業組合事務所などが集中的に建設され、愛知郡の政治・経済・行政の拠点として発展してきており、郡役所は、そうした郡都愛知川の発展の象徴であったのである。

二つには、旧郡役所の歴史的建造物としての価値が解明された点である。『愛知川町史』第四巻ビジュアル資料編では、愛知川町に残る貴重な近代化遺産の代表的建築としてこの建物を取り上げ、全国にもまれな貴重な洋式建築であることが紹介された。

三つには、愛知川町史編纂のための地域における史料発掘作業や文化財建造物の調査過程そのものが、町民が自ら生活する地の歴史的展開過程を自覚し、さらに先人が残してくれた知恵と労苦と美の結晶である数々の文化財建造物の存在意義を自覚していく過程になっていったという点である。この点に関しては、当初町史編纂の責任者であった渡部幹雄氏が愛知川図書館長として地域に開かれた図書館づくりを推進し、その中で住民参加による地域史料や古写真等の掘り起こしと調査研究、びん手まり・刺繍・引き札等の収集と展示などの活動がなされ、住民の自覚的歴史意識が育まれていった点が高く評価される。

戦後愛知川町は、他の多くの地方と同様、高速道路や国道の整備・開通、企業誘致の成功等によって経済的には著しい発展を遂げた。しかしそれは、郷土の地場産業である近江麻布や刺繍の衰退と裏腹の関係にあり、人口流出が続く中で、特色ある地域社会の核としての郡都愛知川という戦前期の輝かしいアイデンティティが喪失し、周辺地域と比べても特色が感じられない一地域に埋没していく過程でもあった。平成の市町村大合併が進む中で、愛知川の人々は、自治体史編纂と地域に根ざした図書館づくりという両輪によって、自らの歴史を自覚的に捉え、その生きた証(あかし)である文化財建造物の存在価値を認識し、それらを核として未来に向かった地に着いた町おこしとして旧郡役所の保存運動を展開していったのである。こうした過程に歴史研究を生業(なりわい)とする大学人として微力ながらも力添えできたことはまことに幸運であり、今後とも大学の地域貢献の一環として協力していきたい。旧愛知郡役所が、地元住民の強い思いを反映して、その本来の歴史的文化的意義を活かして、まちづくりのための新たな拠点として再生されることを願ってやまない。

(経済学科 筒井正夫)