60年を迎える

彦根城濠端の桜並木に花が綻ぶ季節、新しく大学生となられた皆さんに心からお祝いを申し上げます。4年間の学生生活をつつがなく過ごされることを祈ってやみません。さて、今年は1949年(昭和24)に新制滋賀大学経済学部が発足して60年の周年にあたります。人生に例えれば還暦を迎えるわけです。当初は、経済学科・経営学科の2学科でしたが、現在は6学科となっています。この間に教職員・学生・院生が協力して、このキャンパスを知的共同体として発展させてきました。

人間が60歳ともなると、次第に肉体的にも衰えをみせ、残りの人生を考えながら生きていくことになります。しかし、大学という教育と研究を営む場においては、知的な活動を後退させることはできません。常に新しい課題を自らのものとして、主体的に学び、考え、前進させていかなければ、存在意味はありません。そして、学び、考えた過程を記憶や文字、あるいは電子媒体などで残しておかなければ、将来においてさまざまな問題が生じた時に、参考とすべき考え方、ものの見方を確かめることができません。

本学部には、全国で唯一の学部附属史料館があります。ここには、近江商人・近江地域史研究のために16万点を超える史料が保管されています。これらの史料は建学以来、意識的に収集され、教育・研究に供されてきました。それは、過去の経験から学び、現在の課題に対処しながら将来を良くして行こうとする、学びの精神からきています。

史料は、決して過去のことを明らかにするためにあるのではなく、現在の社会がかかえる問題を解決するためのヒントを得るために存在しています。このことを念頭において、先人の知恵を学ぶために、大いに史料館を活用してください。

(史料館長 宇佐美英機)

ばっくとぅざぱすと その二十二

出世払いと近代法 (一)

あなたが友人と一緒にレストランで会食して、持ち合わせのない友人の分も支払うことになったとき、「出世払いにしようか」などと半ば冗談めかして言うことはありませんか。その場合あなたは友人から将来本当に返済してもらう意図でしょうか。返済を求めずに奢るという意図でしょうか。

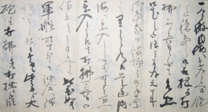

あなたが友人と一緒にレストランで会食して、持ち合わせのない友人の分も支払うことになったとき、「出世払いにしようか」などと半ば冗談めかして言うことはありませんか。その場合あなたは友人から将来本当に返済してもらう意図でしょうか。返済を求めずに奢るという意図でしょうか。 この「出世払い」の原型である近世の出世証文については、すでに本誌『附属史料館にゅうすSAM』第25号で宇佐美英機教授が論じられています。また本年(平成21年)3月には史料館収蔵史料「馬場武司家文書」の目録が公刊されましたが、この文書群にも何点かの出世証文が含まれています。右に掲げたのはその内の1点、寛政6年(1794)の日付のある出世証文であり、馬場家の利左衛門が「証人」として名を列ねています。内容については宇佐美教授による紹介があります(滋賀大学経済学部附属史料館『研究紀要』第31号(平成10年))。

出世払いは、私が専門とする法律、特に民法の世界でも決して過去のものではなく、今も時折裁判例に顔を出す生きた問題の一つです。冒頭に掲げた、どんな意図で出世払いという言葉を使っているかという問いは、法解釈あるいは契約解釈という法律上の問題に他ならず、そして現代の契約でも出世払いに類する約束が現実になされることがあるのです。

日本では、明治以降、主に西欧大陸法を継受する形での法典編纂が推進され、近代法制度が整備されました。その際に、民法や商法といった私法の領域では、日本に独特な慣行を否定するのではなく、近代法の枠組の中に適切に位置づける、あるいは近代法と関連づけながらもそのまま慣習法として保存することが試みられます。例えば、入会は所有権や地役権といった民法が用意した近代法上の制度に解消し尽くされない、地域毎に異なりうる慣習として、特殊な位置づけを与えられました(民法263条及び294条)。

出世払いについては直接これを扱う条文が法律の中に置かれたわけではありませんが、「契約」の中の仕組みとして把握できますので、裁判例や学説の中で契約あるいは法律行為に関する問題として扱われることになります。特に明治末から大正期、現在の最高裁の前身である大審院は、貸金の返還につき「立身ノ上誓テ返済可仕候云々」(大判明43・10・31民録16輯739頁)、「出世」の際に弁済する(大判大4・3・24民録21輯439頁)、あるいは債務者の「婚嫁又ハ分家ノ際支払フ」(大判大4・2・19民録21輯163頁)といった約定がある場合に、(1)「出世」「立身」は財産の多寡という客観的な事実によって判断される(2)出世払いの約定は停止条件ではなく不確定期限であるとしました。(1)については具体的な判断基準が問題になりますが、ここでは議論を省きましょう。(2)について、民法には、債務の弁済を将来に繰り延べ「○○という事実が生じたら払う」とする法技術として、条件と「期限」が置かれています。事実の部分が、例えば「胎児が生きて生まれたら」というように将来発生するか否かが不確かであれば条件(停止条件)であり、「平成21年10月末日が到来したら」「私が死んだらその時に」というように発生することが確実であれば期限であるとされます。とすれば、「出世したら」は条件の方に分類されそうですが、大審院はこれを期限としました。期限の内でも、「平成21年10月末」という明確な期限とは異なり、いつ到来するのか曖昧なので不確定期限と呼びます。期限であるということは、出世しないことが確定したときにも期限が到来し、債務者は弁済をしなければならなくなることを意味します。判例の文言からは必ずしも明確とは言えませんが、裁判所は事実の発生の確実性という形式的な基準だけではなく、事実が発生しなかった場合に当事者がどのような帰結を望んでいたかを考えて、出世払い約定を条件ではなく期限に振り分けた、と説明することができるでしょう。

(社会システム学科 須永知彦)

史 料 紹 介

鈴木正男家文書と黒船来航

今回は、鈴木正男家文書を取り上げることにしましょう。 江戸時代の鈴木家は彦根藩士の家でしたが、同家の文書群中には武藤家という別の家の文書が多く含まれており、その中心は6代目当主の武藤信一郎(のちに信左衛門)本時の時期の文書です。武藤家も彦根藩士の家で、鈴木家とは姻戚関係にあったので、鈴木家に伝来したものと思われます。

ところで、彦根藩は弘化4年(1847)以来、異国船の来航に備えて、幕府に命じられて江戸湾の入口である三浦半島沿岸の警衛にあたっていたのですが、この警衛には武藤信左衛門も駆り出されました。そのため武藤は嘉永6年(1853)、アメリカから浦賀へやって来たペリーの艦隊を目撃することになります。

彼はこの体験に基づいて、黒船来航についての上申書を藩に提出するのですが、そこでは次のような意見が述べられています。

「このたび黒船に対して穏当に取り扱われ、打ち払いを命じられなかったのは妥当なことでした。軍艦が30町(約3270m)ばかり沖合に停泊している場合は、こちらから大砲を撃っても仕方がありません。一方、アメリカの軍船は「海城」と称して、周囲が鉄で覆われています。乗組員は船底にこもって、異変のある時に発砲してくるようです。我々は海に突き出た台場(砲台の設置場所)で警衛にあたっているので、アメリカの軍船が海上を自由に走り回って大砲を撃ち掛けてきたならば、一時の砲火によって倒されてしまいます。これでは、我々の十分な勝利は望めないでしょう。」

このほかにも武藤は、相手を上陸させて攻撃することも主張しているのですが、結局そうした事態にはなりませんでした。ご存じの通り、安政元年(1854)にペリーが再来日して日米和親条約が締結され、さらに安政五年には大老・井伊直弼が日米修好通商条約に調印するというのが、この後の歴史の推移です。

現在彦根市で行われている「井伊直弼と開国150年祭」は、日米修好通商条約の調印を記念するものですが、異国船の来航から「開国」へと至る歴史には、実際には武藤のような彦根藩士も含め、多くの人々がそれぞれの立場から関わっていたのです。 武藤の上申書は、今年度の附属史料館の春季展示でも出陳します。どうぞご覧ください。

(附属史料館 青柳周一)